[Los ultramarinos]

31 de diciembre de 2015

24 de diciembre de 2015

El último que apague la luz

LA POESÍA

|

| Foto de J. M. López-Astilleros |

¿Puede haber un nombre mejor para una librería que La Poesía?

Sinceramente, yo no conozco ninguna palabra mejor que esa que nombra el estadio máximo de la emoción para llamar a un establecimiento cuyo sentido final es vender poesía, ya sea esta como género, ya sea como el misterio que hace que las palabras signifiquen más que lo que su etimología dice y que ha de estar en todos los géneros literarios para que la escritura no sea una simple sucesión de letras. La propia etimología griega de poesía (poieo: crear) lo confirma.

Pensaba yo en estas cosas leyendo hace un par de sábados la entrevista en el suplemento literario de este periódico con Manuel Rivas y, en concreto, el pasaje en el que el escritor nombraba una librería de su ciudad ya cerrada cuyo nombre, que aún permanece sobre la puerta escrito en letras pintadas, me hizo pararme ante ella en mi última estancia en Coruña, allá por el mes de febrero. Decía Rivas que en La Poesía compró o deseó sus primeros libros como el que compra o desea sus primeros juguetes y que más de una vez ha pensado en alquilarla y reabrirla, pues es la librería de su memoria. Yo le comprendo perfectamente, pues aquella mañana coruñesa, al pasar frente a La Poesía camino del Museo de Bellas Artes, donde se mostraba una exposición de Picasso, que en A Coruña comenzó a pintar, aún sin tener ningún recuerdo de ella, la fachada y el nombre de la librería cerrada me conmovieron tanto que por mi cabeza pasó un instante la misma idea que por la de mi colega Rivas ¿Quién no quisiera regentar un local con ese nombre: La Poesía, fuera cual fuera su dedicación?

Acabo de leer la novela de Manuel Rivas El último día de Terranova que originó la entrevista en este periódico que me trajo el recuerdo de aquella librería coruñesa que nunca conocí abierta pero cuyo nombre hizo detener mis pasos y todavía entiendo más la emoción que desprenden esos lugares que, como La Poesía, son más que tiendas de libros. Se refiere la novela de Rivas, un bello texto lleno de poesía que habla de los sentimientos, el verdadero argumento de la literatura y el arte desde sus primeros tiempos pero que últimamente no parece estar de moda (lo que importa es divertir, no hacer pensar), a todos esos románticos, escritores o no, libreros o no, compradores de libros o no, que piensan que estos son más que objetos y que la poesía es el motor de la vida; personajes, en fin, capaces de pensar y decir cosas como ésta: “Estoy de pie frente al mar y tengo miedo a girarme y que todo desaparezca para siempre”.

Julio Llamazares (El País)

El dandi

El dandi

El hombre rico, ocioso, y que, incluso hastiado, no tiene otra ocupación que co- rrer tras la pista de la felicidad; el hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a la obediencia de los demás hombres, aquel en fin que no tiene más profesión que la elegancia, gozará siempre, en todas las épocas, de una fisonomía distinta, com- pletamente aparte. El dandismo es una institución vaga, tan extravagante como el duelo; muy antigua, ya que César, Catilina, Alcibíades, nos ofrecen tipos deslumbrantes de ella; muy general, ya que Chateaubriand la ha encontrado en los bosques y en las riberas de los lagos del Nuevo Mundo. El dandismo, que es una institución al margen de las le- yes, tiene leyes rigurosas a las que están estrictamente sometidos todos sus súbditos, sean cuales fueren por lo demás la fogosidad y la independencia de su carácter. Los no- velistas ingleses han cultivado, más que los otros, la novela de high life, y los franceses que, como el Sr. de Custine, han querido escribir especialmente novelas de amor, han tomado primero la precaución, muy juiciosamente, de dotar a sus personajes de fortunas lo bastante grandes para pagar sin vacilación todas sus fantasías; a continuación los han dispensado de toda profesión. Estos seres no tienen otra profesión que la de cultivar la idea de lo bello en su persona, satisfacer sus pasiones, sentir y pensar. Poseen así, a su antojo y en gran medida, el tiempo y el dinero, sin los cuales la fantasía, reducida al estado de sueño pasajero, apenas puede traducirse en acción. Es desgraciadamente muy cierto que, sin el ocio y el dinero, el amor no puede ser más que una orgía de plebeyo o el cumplimiento de un deber conyugaL En vez de un capricho ardiente o soñador, se convierte en repugnante utilidad.

El hombre rico, ocioso, y que, incluso hastiado, no tiene otra ocupación que co- rrer tras la pista de la felicidad; el hombre educado en el lujo y acostumbrado desde su juventud a la obediencia de los demás hombres, aquel en fin que no tiene más profesión que la elegancia, gozará siempre, en todas las épocas, de una fisonomía distinta, com- pletamente aparte. El dandismo es una institución vaga, tan extravagante como el duelo; muy antigua, ya que César, Catilina, Alcibíades, nos ofrecen tipos deslumbrantes de ella; muy general, ya que Chateaubriand la ha encontrado en los bosques y en las riberas de los lagos del Nuevo Mundo. El dandismo, que es una institución al margen de las le- yes, tiene leyes rigurosas a las que están estrictamente sometidos todos sus súbditos, sean cuales fueren por lo demás la fogosidad y la independencia de su carácter. Los no- velistas ingleses han cultivado, más que los otros, la novela de high life, y los franceses que, como el Sr. de Custine, han querido escribir especialmente novelas de amor, han tomado primero la precaución, muy juiciosamente, de dotar a sus personajes de fortunas lo bastante grandes para pagar sin vacilación todas sus fantasías; a continuación los han dispensado de toda profesión. Estos seres no tienen otra profesión que la de cultivar la idea de lo bello en su persona, satisfacer sus pasiones, sentir y pensar. Poseen así, a su antojo y en gran medida, el tiempo y el dinero, sin los cuales la fantasía, reducida al estado de sueño pasajero, apenas puede traducirse en acción. Es desgraciadamente muy cierto que, sin el ocio y el dinero, el amor no puede ser más que una orgía de plebeyo o el cumplimiento de un deber conyugaL En vez de un capricho ardiente o soñador, se convierte en repugnante utilidad.

Si hablo del amor a propósito del dandismo, es porque el amor es la ocupación natural de los ociosos. Pero el dandi no tiene el amor como fin especial. Si he hablado de dinero, es porque el dinero es indispensable para las personas que hacen un culto de sus pasiones. Pero el dandi no aspira al dinero como algo esencial; un crédito indefinido podría bastarle; abandona esta grosera pasión a los mortales vulgares. El dandismo no es siquiera, como muchas personas poco reflexivas parecen creer, un gusto desmesurado por el vestido y por la elegancia material. Esas cosas no son para el perfecto dandi más que un símbolo de la superioridad aristocrática de su espíritu. Igualmente, a sus ojos, prendados ante todo de la distinción, la perfección del vestido consiste en la simplicidad absoluta, que es en efecto la mejor manera de distinguirse. ¿Qué es pues esta pasión que, convertida en doctrina, ha hecho adeptos dominadores, esta institución no escrita que ha formado una casta tan altiva? Es, ante todo, la necesidad ardiente de hacerse una origi- nalidad, contenida en los límites exteriores de las conveniencias. Es una especie de culto de sí mismo, que puede sobrevivir a la búsqueda de la felicidad que se encuentra en otro, en la mujer, por ejemplo; que puede sobrevivir incluso a todo aquello que llama- mos ilusiones. Es el placer de sorprender y la satisfacción orgullosa de no sorprenderse nunca. Un dandi puede ser un hombre hastiado, puede ser un hombre doliente; pero, en este último caso, sonreirá como el lacededemonio bajo la mordedura del zorro.

En ciertos aspectos, el dandismo limita con el espiritualismo y el estoicismo. Pero un dandi nunca puede ser un hombre vulgar. Si cometiera un crimen, es posible que no cayera en desgracia; pero si ese crimen proviniera de un origen trivial, el desho- nor sería irreparable. Que el lector no se escandalice de esta gravedad en lo frívolo, y que recuerde que hay grandeza en todas las locuras, fuerza en todos los excesos. ¡Ex- traño espiritualismo! Para aquellos que son a la vez sacerdotes y víctimas, todas las complicadas condiciones materiales a las que se someten, desde el arreglo irreprochable a todas las horas del día y de la noche hasta las pruebas más peligrosas del deporte, no son sino una gimnasia adecuada para fortificar la voluntad y disciplinar el alma. En realidad, no me equivocaba del todo al considerar el dandismo como una especie de religión. La regla monástica más rigurosa, la orden irresistible del Viejo de la montaña que ordenaba el suicidio a sus discípulos embriagados, no eran más despóticos ni más obedecidos que esta doctrina de la elegancia y de la originalidad, que impone, ella también, a sus ambiciosos y humildes sectarios, hombres frecuentemente llenos de fogosidad, de pasión, de valor y de energía contenida, la trrible fórmula: Perinde ac cadaver!

Se hagan llamar refinados, increibles, bellos, leones o dandis, todos proceden de un mismo origen; todos participan del mismo carácter de oposición y de rebeldía; todos son representantes de lo que hay de mejor en el orgullo humano, de esa necesidad, de- masiado rara entre los de hoy, de combatir y destruir la trivialidad. De ahí nace, en los dandis, esa actitud altanera de casta provocadora, incluso en su frialdad. El dandismo aparece sobre todo en las épocas transitorias en las que la democracia no es todavía to- dopoderosa, en las que la aristocracia sólo está parcialmente vacilante y envilecida. En la confusión de esas épocas algunos hombres desclasados, hastiados, desocupados, pero todos ricos en fuerza natural, pueden concebir el proyecto de fundar una especie nueva de aristocracia, tanto más difícil de romper cuanto que estará basada en las facultades más preciosas, las más indestructibles, y en los dones celestes que el trabajo y el dinero no pueden conferir. El dandismo es el último destello de heroísmo en las decadencias; y el tipo del dandi encontrado por el viajero en América del Norte no invalida en manera alguna esta idea: pues nada impide suponer que las tribus que llamamos salvajes sean los restos de grandes civilizaciones desaparecidas. El dandismo es un sol poniente; como el astro que declina, es soberbio, sin calor y lleno de melancolía. Pero, ¡ay! la ma- rea creciente de la democracia, que invade todo y que nivela todo, ahoga día a día a esos últimos representantes del orgullo humano y derrama odas de olvido sobre las huellas de esos prodigiosos mirmidones. Los dandis se hacen cada vez más raros entre nosotros, mientras que entre nuestros vecinos, en Inglaterra, el estado social y la constitución (la verdadera constitución, la que se expresa por las costumbres) dejarán todavía largo tiempo un lugar a los herederos de Sheridan, de Brummel y de Byron, si es que se pre- senta alguien digno de ellos.

Lo que ha podido parecer al lector una digresión, no lo es. Las consideraciones y las ensoñaciones morales que surgen de los dibujos de un artista son, en muchos casos, la mejor traducción que el crítico pueda hacer de ellos; las sugestiones forman parte de una idea madre y, mostrándolas sucesivamente, se la puede hacer adivinar. ¿Necesito decir que el Sr. G., cuando bosqueja uno de sus dandis sobre el papel siempre le proporciona carácter histórico, legendario incluso, me atrevería a decir, si no se tratara del tiempo presente y de cosas generalmente Consideradas como frívolas? Precisamente, esa ligereza de paso, esa certeza de maneras, esa simplicidad en el aire dominante, esa forma de llevar un traje y de guiar un caballo, esas actitudes siempre tranquilas pero que revelan fuerza, es lo que nos hace pensar, cuando nuestra mirada descubre a uno de esos seres privilegiados en quienes lo bonito y lo temible se confunden tan misteriosamente: «Este es, quizás, un hombre rico, pero con mayor seguridad un Hércules sin empleo».

El carácter de belleza del dandi consiste sobre todo en el aire frío que proviene de la inquebrantable resolución de no emocionarse; se diría un fuego latente que se deja adivinar, que podría pero que no quiere irradiar. Eso es lo que, en estas imágenes, está expresado perfectamente.

Charles Baudelaire

El pintor de la vida moderna

[el cuervo]

Invenciones

Conocido y admirado en casi toda Europa, Tommaso Landolfi (1908-1979) es un escritor prácticamente inédito en España. Nada mejor para adentrarse en su fantasía perversa y en su versatilidad inventiva que estos cincuenta y dos relatos, prologados y seleccionados por Italo Calvino.

En una obra como la de Landolfi la primera regla de juego que el autor establece con su lector es que, tarde o temprano, a éste le aguarda una sorpresa. Pero aquí el juego es más complejo: alrededor de una idea —casi siempre una invención pérfida o escalofriante— se organiza un cuento de elaborada ejecución que, generalmente, se plantea sobre una voz que parece ser el eco de otra, o bien sobre una escritura que, sólo fingiendo ser parodia de otra escritura, logra ser directa, espontánea y fiel a sí misma.

Haciendo gala de su vasta erudición sobre historia antigua, lingüística y literatura rusa, Landolfi crea ante el lector una serie de referencias y alusiones que le dieron fama de escritor difícil y minoritario; y lo sería si estas alusiones no constituyeran una parte inherente de su juego siempre entretenido. Quizás el mayor enigma de Landolfi sea hasta qué punto son suyas, y no máscaras de un ágil actor, estas obsesiones donde, según palabras de Calvino, «más que la muerte, es la patología del viviente» lo que predomina.

Además del juego, su verdadera obsesión fue el lenguaje, «la miel de los dioses», que le proporcionaba un placer casi físico en su afán de extraer palabras caídas en desuso, de los diccionarios antiguos, o de jugar con los múltiples sentidos de una palabra, inventarlas, o buscar equivalencias y sutilezas en varias lenguas. Por ello, la versión elaborada para este libro por Ángel Sánchez Gijón podría casi calificarse de perfecta.

Tommaso Landolfi cultivó y mantuvo una vida de excéntrico solitario, hasta el extremo de llegar a prohibir a sus editores italianos que publicaran cualquier dato biográfico suyo en las solapas de sus libros. Todo cuanto sabemos de él proviene de sus invenciones.

En una obra como la de Landolfi la primera regla de juego que el autor establece con su lector es que, tarde o temprano, a éste le aguarda una sorpresa. Pero aquí el juego es más complejo: alrededor de una idea —casi siempre una invención pérfida o escalofriante— se organiza un cuento de elaborada ejecución que, generalmente, se plantea sobre una voz que parece ser el eco de otra, o bien sobre una escritura que, sólo fingiendo ser parodia de otra escritura, logra ser directa, espontánea y fiel a sí misma.

Haciendo gala de su vasta erudición sobre historia antigua, lingüística y literatura rusa, Landolfi crea ante el lector una serie de referencias y alusiones que le dieron fama de escritor difícil y minoritario; y lo sería si estas alusiones no constituyeran una parte inherente de su juego siempre entretenido. Quizás el mayor enigma de Landolfi sea hasta qué punto son suyas, y no máscaras de un ágil actor, estas obsesiones donde, según palabras de Calvino, «más que la muerte, es la patología del viviente» lo que predomina.

Además del juego, su verdadera obsesión fue el lenguaje, «la miel de los dioses», que le proporcionaba un placer casi físico en su afán de extraer palabras caídas en desuso, de los diccionarios antiguos, o de jugar con los múltiples sentidos de una palabra, inventarlas, o buscar equivalencias y sutilezas en varias lenguas. Por ello, la versión elaborada para este libro por Ángel Sánchez Gijón podría casi calificarse de perfecta.

Tommaso Landolfi cultivó y mantuvo una vida de excéntrico solitario, hasta el extremo de llegar a prohibir a sus editores italianos que publicaran cualquier dato biográfico suyo en las solapas de sus libros. Todo cuanto sabemos de él proviene de sus invenciones.

[El replicante digital]

23 de diciembre de 2015

Novedades Ultramarinas

M A N U A L D E U L T R A M A R I N O S

P R Ó X I M A P R E S E N T A C I Ó N

2 8 D I C I E M B R E 2 0 1 5

[malabia]

22 de diciembre de 2015

El Rastro. Conocimiento y deseo

C O N F E R E N C I A S

Situado en una de las zonas más castizas de la capital de España, el origen del Rastro de Madrid se remonta al siglo XV, cuando una fábrica de salitre y otra de tabaco, además del matadero, atrajeron la proliferación de diversos oficios que se iban asentando en la zona, tales como zapateros, tejedores y curtidores. Ese trasiego de gentes favoreció la venta ambulante, por entonces callos, salchichas, casquería, ropas y vestidos viejos, baratijas usadas, animales… Con el paso de los años y costumbres, cambia la fisonomía de los puestos, se prohíbe la venta de alimentos y de animales vivos a finales del siglo XX, y prolifera la venta de muebles usados, herramientas, revistas, cromos, estampas, libros y discos usados, antigüedades y objetos curiosos.

El escritor, traductor y editor Andrés Trapiello, Premio Nacional de la Crítica y Premio Nadal, nos trasladará a la historia y vivencias de este gran mercadillo popular que hoy está constituido por más de mil puestos, y del que Ramón Gómez de la Serna escribió: “El Rastro no es un lugar simbólico ni es un simple rincón local, no; el Rastro es en mi síntesis ese sitio ameno y dramático, irrisible y grave que hay en los suburbios de toda ciudad, y en el que se aglomeran los trastos viejos e inservibles, pues si no son comparables las ciudades por sus monumentos, por sus torres o por su riqueza, lo son por estos trastos filiales.”

[el trapero]

21 de diciembre de 2015

Lunes de Galbana

Cuadernos del Matemático

Encontré el sábado en Cadórniga varios números de esta "revista ilustrada de creación" que debe su nombre a Pedro Puig Adam, gran pedagogo de quien tengo varios libros: Cálculo Infinitesimal, Ecuaciones Diferenciales, Curso de Geometría Métrica... Aprecio mucho además sus obras en colaboración con Julio Rey Pastor, que de cuando en cuando aparecen por los mercadillos.

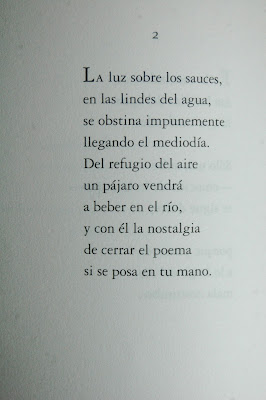

Como por copyright no se pueden reproducir, transcribo unos haikus (yo creo que lo son) de Salomé Ortega que aparecen encartados en la revista, y que con posterioridad fueron publicados en el libro que aparece abajo.

Un pájaro diminutose posa en un lamentoy tiembla una hojaGranos de trigodesbordan los atrojes,soles de oro esparcidos en el aireEl cerezo se doblegasobre la parra de las uvas rubiasy un haz de luz centellea en el aguaEn la tapia de la ermitatrepa un crepúsculode hojas otoñales.¿Y si me muero ahora?¿Alcanzarán la luz los pájarosantes que mi alma?

[Gromov]

20 de diciembre de 2015

18 de diciembre de 2015

DAKOVIKA, segunda parte (una novela por entregas)

Capítulo 11

Me fui con el libro como una hiena con un trozo del ciervo caído a un rincón. Lo examiné detalladamente. Era viejo. Ese tipo de cubierta lo aseguraba. En la primera página un emblema o sello todo corroído como de una huella de un sapo o el caparazón de una tortuga. Todo estaba escrito a tintas de distintos colores y caligrafías que variaban y estaba todo muy borrado. Se veía que había pasado por muchas manos pero todas ellas meticulosas. Aparecían columnas siempre. Tres palabras bajo otras tres palabras y así página tras página y, delante de la primera, cifras en el margen, cifras que tenían cuatro dígitos y comenzaban en 1204 y se sucedían a partir de ese número. También aparecía al final de las tres palabras, detrás de todas, una cruz. Busqué hasta encontrar una lista menos borrosa y con una caligrafía legible. Se trataba de nombres, nombres y apellidos. Las cifras correspondían a años y las cruces a los fallecidos que eran todos hasta llegar a las últimas páginas, en realidad sólo había tres nombres sin cruz de nacidos en los años 20. Por lo tanto era un libro que empezaba en el siglo XIII y seguía hasta la actualidad con una larga lista de personas. En las páginas posteriores aparecían dibujos, planos, líneas de dibujo lineal o arquitectura y cada uno tenía un número romano grande en la esquina superior rodeado de tinta roja.

Lo guardé entre mis ropas y fui a la busca de Lamieva y Dakovika. Una urgencia inmediata me había tomado y ya quería salir de allí cuanto antes. No era por la muerte de aquel anciano, que seguramente parecía un asesinato que yo había cometido, sino por la sensación pura del trapero que encontrado un tesoro, algo que valía mucho porque era muy viejo y porque no sabía lo que era. Cuando uno de nosotros encuentra algo así sabe que sus ratos de tranquilidad han acabado, sabe que le puede pasar cualquier cosa cuando encuentra algo que no debiera, y que los más fácil es que, por una cosa así, aparezca en cualquier cajero automático muerto una mañana como un pajarito helado por el sol blanco de las noches de los vagabundos y que nadie pediría explicaciones, ni haría una autopsia al cadáver de uno de nosotros.

Eran demasiadas cosas, el asesinato de Garnach y la muerte de este viejecillo del Oliden, Lamieva y Dakovika huyendo conmigo, este extraño libro y la herida de bala de mi costado que no dejaba de sangrar.

Llegué a la habitación y los encontré dormidos y abrazados en la gran cama polvorienta de matrimonio de la suite donde nos habíamos instalado. En ese momento intenté recordar cuánto tiempo llevábamos en el hotel abandonado y me fue imposible. Había perdido totalmente la noción del tiempo aunque todos esos hechos últimos me parecían de hacía pocos minutos. Lamieva y Dakovika habían permanecido metidos en la suite y durmiendo todo el rato. Tiré de las sábanas y dejé descubiertos sus cuerpo. El viejo había disminuido de tamaño otro poco, apenas llegaría a los ochenta centímetros que ovillado como andaba siempre se reducían a sesenta.

Lamieva tenía un largo camisón de los años treinta que se había enrollado sobre su cuerpo hasta dejarla desnuda de cintura para abajo. Me tumbé detrás de ella y la penetré sin que se despertara en un coito que también estaba fuera del tiempo, que no era largo ni corto, que no cesaba, que no tenía ni principio ni fin.

17 de diciembre de 2015

Suscribirse a:

Entradas (Atom)